La petite mort

Nous ne croyons plus en Dieu parce que nous croyons en la mort. Pas en La Mort, cet ange lugubre qui nous conduit dans l’après-vie. Un personnage encore un peu trop frétillant, n’est-ce pas ? Non, nous croyons en la mort, la petite, l’insipide, la déconstructrice. Celle qui met vraiment un point final à la vie. Un point ? Et pas d’interrogation ? L’ultra-individualiste contemporain, avec son héritage athée et non plus biblique, panique. Si ma vie n’appartient qu’à moi et à rien d’autre, alors quand elle s’arrête je ne suis plus rien. Confier sa vie à Dieu était un coup droit. En reprendre la pleine propriété est un méchant revers.

La fin de vie n’a plus la même signification. De transition, elle devient voie de garage. Sans heurtoir pour m’arrêter. Avant le néant. De désespoir je m’agite. Et si je pouvais dépasser mon humanité éphémère ? Comment devenir transhumain ? Pour ne plus croire en la mort j’ai besoin d’un nouveau dieu : Moi-même, augmenté, éternel.

Talonné

Mais ce Moi divin n’est pas encore créé. La glissade vers le néant m’attend. Je me retourne et je m’agrippe aux blouses blanches. Ôtez ces microbes qui m’affaiblissent, ces tumeurs qui m’alourdissent, ces risques qui accentuent la pente de ma planche vitale et m’en feront dévisser plus tôt.

La fin de vie n’est plus ce bref moment pénible qu’il faut traverser au plus vite, en gardant visage humain, afin d’avoir belle allure en arrivant aux Cieux. Il faut durer, peu importe le délabrement qui secoue mon corps et mon esprit. Quoi qu’il en coûte, je supplie qu’on me donne encore de la vie. Même si elle n’est plus très belle, cela semble rassurer mes proches, encore plus inquiets que moi, alors qu’ils ne sont pas talonnés, eux, par la fin. Sans doute parce qu’ils sont encore moins croyants. Elle est dure, la vie, pour la génération qui a perdu Dieu et n’a pas encore trouvé le surHomme immortel.

La fin de la fin

Nous croyons dans la mort, et nous ne la célébrons plus. La Mort-passeuse, celle qui vous emmenait ailleurs, se chantait. Mais pourquoi fêterait-on l’extinction véritable et définitive d’une vie ? Pourquoi préparer joliment le cadavre et le descendre dans une sorte d’ascenseur pour l’après-vie ? Les cendres suffisent. Le deuil est bien plus tragique aujourd’hui dans une Humanité incroyante, ou moins convaincue. Il n’y a pas matière à se réjouir. Les rites perdent leur enthousiasme. Plus besoin de le retenir derrière une mine composée. Il n’est plus là.

Que veut dire être chrétien pour cette génération-là ? Dois-je continuer à croire en Dieu alors qu’on me regarde comme un simple d’esprit ? D’accord, les simples sont censés monter mathématiquement au Ciel. Mais ces équations bibliques ont été fragilisées par l’astronomie moderne. J’ai besoin d’affermir mes convictions. J’ai surtout besoin de savoir si c’est encore la peine de se comporter honorablement sur cette Terre.

Où est passé le juge ?

En effet la mort chrétienne n’était pas seulement un passage, mais aussi un jugement. Les bons en tête de train; prochain arrêt: Paradis. Les méchants dans les wagons de queue, qu’on détachera au milieu du trajet, et ils basculeront dans le Précipice Infernal. Vous aviez intérêt à avoir le bon ticket. Le tarif ? Une vie entière de bonnes actions. Mais l’on pouvait resquiller. Au confessionnal. Nourrir les fantasmes des prêtres avec ses mauvaises actions, ça marchait aussi.

Sans jugement, que reste-t-il ? Une morale directrice ? Et si on oublie de me l’apprendre ? Serait-elle intégrée dans mes gènes ? Pas dans les graines de potence, disent les bonnes gens. Heureusement nous avons eu l’attentionné Rousseau pour penser autrement. Jean-Jacques était persuadé que l’Homme est bon. Puis-je reprendre cette conviction à mon compte ? Le chrétien peut-il rapatrier la croyance perdue d’un Dieu de bonté dans un Homme capable du même élan ?

Un chrétien sans Dieu

Vous savez que ce blog est religieusement agnostique. Je m’interdis de décider l’indécidable. Mais il est aussi matériellement gnostique. Je fonde notre réalité sur le conflit individuation/appartenance. Or ce principe explique remarquablement la religion chrétienne, le succès qu’elle a connu, et son futur possible.

D’après ce principe, l’Homme est un mélange naturel d’égoïsme et de solidarité, l’un ou l’autre prenant le dessus selon les circonstances. L’Homme n’est pas fondamentalement bon ou mauvais, il est toujours l’un ou l’autre selon le principe qui regarde. Notre ego se satisfait des actes pour son bénéfice et déteste que le collectif lui prenne quelque chose. Notre face solidaire célèbre le don et brocarde l’égocentrisme.

En Galilée

Chaque acte est bon ou mauvais selon qu’il est regardé tantôt par l’ego soliTaire (le T), tantôt par le sentiment soliDaire (le D). Ces points de vue sont-ils équilibrés ? Jamais. Ils se disputent perpétuellement les commandes de nos actes. Et l’inné comme la culture influencent notre positionnement vers le T ou le D. La nature nous rend déjà préférentiellement soliTaires ou soliDaires. Puis la culture s’ajoute, vantant selon l’époque l’ultra-individualisme (régime libertaire) ou l’appartenance sans résistance (régime totalitaire).

Au cours de l’Histoire surviennent des régimes d’excès du T (anarchie et décadence) ou du D (autocratie). Surgissent alors des prophètes et des révolutionnaires chargés de renverser la situation. La harangue ne fait pas tout. Leur succès tient surtout à la réalité d’une déviance ressentie par les gens. Il y a deux mille ans, la Galilée héberge une société très morcelée. Hiérarchie du clergé, domination militaire romaine, marchands, l’économie locale est très particulière avec pas moins de sept groupes politico-religieux. L’endroit ne manque pas de malades et miséreux, et la solidarité est en berne.

Dans ce contexte apparaît Jésus, qui est vraiment LE porte-parole du D. « D » vaut ici aussi bien pour Dieu que pour soliDarité. Jamais celle-ci n’a été vantée dans un discours aussi radical. Jésus dit aux jeunes riches qui l’écoutent de distribuer tous leurs biens. Les malades sont tellement soulagés de leur peine en sa présence qu’ils guérissent. Les esprits sont frappés ! Mais comme beaucoup de grands radicaux, Jésus est bientôt exécuté. Le discours demeure, cependant, et se disperse dans les pays où la misère est marquée et la miséricorde absente, c’est-à-dire le monde entier. La religion chrétienne est la grande revanche du D sur le T qui dominait ces âges farouches et guerriers.

Prophète de circonstance

Pourquoi Dieu ? Pourquoi fallait-il une étiquette divine à ce discours pour qu’il s’ancre dans les esprits ? Nos aïeux ne connaissaient rien de leurs processus intérieurs. La simple idée d’être faits d’organes déclenchait l’appréhension. Quant à ce qui anime les profondeurs du cerveau. Freud n’arrivera que des siècles plus tard. Il était plus facile de situer les motivations humaines cachées dans un monde surnaturel. Comment faire autrement, avec des explications physiques si courtes et précaires ? L’Homme a besoin de beaux récits et le seul endroit où les bâtir, en cette ère de science balbutiante dans le naturel, est le surnaturel.

Si vous êtes jeune philosophe révolté par la misère qui vous entoure, que le triomphe du T sous forme du “chacun pour soi” vous désole, le meilleur moyen de rétablir le pouvoir du D est d’en faire une déité soliDaire et de devenir son prophète. Certes les dieux soliDaires existaient déjà dans les panthéons de l’Antiquité. Mais là nous parlons du Dieu unique. Le discours radical est là. Nous ne mesurons pas à quel point le passage de Jésus est un renversement. Avant lui, le Dieu de l’Ancien Testament est un personnage violent, vengeur, qui ne pardonne rien. Un authentique représentant du T. Parfait pour les puissants. Après Jésus, qui se prétend son fils, pour faire bonne mesure, Dieu devient un bon papa. Le Nouveau Testament est celui du Dieu de bonté.

Génial !…

…mais intenable. La postérité se débat toujours avec le problème de la théodicité —la contradiction entre la toute-puissance d’un Dieu bon et l’existence du mal. Peu importe. Le succès d’une poussée du D ou du T n’est pas fondé sur des arguments logiques mais sur le sentiment qu’elle rétablit l’équilibre entre les deux.

La popularité du discours chrétien est si large qu’il crée de grandes institutions et une hiérarchie religieuse. Le T refait son apparition en son sein et la dévoie. De prêtre à potentat il n’y a qu’un pas. La grande radicalité du discours de Jésus en fait un problème autant qu’un emblème. La religion a besoin d’une piétaille de curés pour exalter l’emblème et vivre chichement pour donner l’exemple. Mais s’adjoindre le soutien des riches demande, plus haut, d’assouplir l’injonction solidaire et de vivre comme eux. Le partage, c’est bon pour les pauvres.

Retour à l’authenticité

Le grand dévoiement clérical en fait la cible d’une nouvelle poussée du D, sous le visage de la Révolution française. Comme tous les régimes radicaux du D, celle-ci commence par un totalitarisme, celui de Robespierre et de la Terreur. Mais il y a autant de bourgeois mécontents de la situation qu’à l’époque de Jésus et la flambée du D s’éteint aussi vite. Comment la religion chrétienne va-t-elle renaître de ses cendres ? En revenant à ses fondamentaux, et en recréant une hiérarchie moins politisée, plus soucieuse de ses ouailles.

Le discours chrétien a retrouvé son authenticité aujourd’hui, mais nos contemporains ne l’entendent plus. Est-ce une surprise en cette époque de domination du T ? La soliDarité ne semble plus justifier aucun soutien. Elle est étatisée, tourne en tâche de fond, redistribue les richesses. L’Égalitarisme domine tous les aspects de la vie publique et traque la moindre différence. L’Égalitarisme s’adjoint le soutien d’une grande partie des ego(s), les plus frustrés, ceux qui ne supportent pas d’avoir moins que les autres.

Appartenance faussée

C’est un effet secondaire imprévu du sentiment d’appartenance. Plus la société à laquelle j’appartiens est vaste, plus je me compare aux autres et plus mon individuation est largement définie. Si ma position est basse, elle est plus immensément insupportable et l’effort pour la remonter devient lui aussi démesuré. Je ne suis plus citoyen dans sa maison mais goutte d’eau enfouie dans l’océan. Dès lors mon T va réclamer lui aussi davantage d’égalitarisme. S’il ne peut grimper, au moins mon ego sera-t-il déclaré égal à n’importe quel autre. Personne ne peut me dominer.

Pourquoi rester chrétien dans ce cas, puisque la société moderne traque les inégalités ? La soliDarité est institutionnalisée, et la plupart des ego(s) traquent eux-mêmes le moindre soupçon de différence pour mettre fin à l’injustice. Où donc exercer ses “bonnes oeuvres”, autrement qu’en s’expatriant dans une société plus inégalitaire ?

Le chancre moderne

La justification chrétienne demeure parce que ce grand apparat soliDaire est forcé. Sans son institutionnalisation, il s’effondrerait en quelques jours. Qui paierait volontairement ses impôts si l’État ne les réclamait pas ? La redistribution sociale n’est plus aujourd’hui l’expression du D mais du T. Ce sont les T(s) égocentriques qui réclament chacun leur part du gâteau collectif et non plus les D(s) partageurs qui offrent leur travail aux autres. La société moderne est le chantre (le chancre?) du T.

Si les institutions disparaissaient, elles seraient instantanément remplacées par le règne du chacun pour soi. Le couple défait, verrions-nous encore ce soi s’étendre à une famille ? Violence et misère régneraient, chaos au-dessus duquel émergeraient… les derniers chrétiens. S’il en reste. Car ceux-là se définissent par une expression sincère de la soliDarité. Ils n’ont pas besoin d’État pour les obliger à partager. Ils poussent le vice à faire des dons sans contrainte. Un flash d’appartenance pure, d’identification à l’autre. Une lumière rare.

De la présence artificielle à la naturelle

Mais comment rester chrétien alors que rien ne nous y incite, et que Dieu n’est plus là pour nous juger ? C’est le plus important : nous n’avons plus besoin de Dieu. Pas du papa de Jésus en tout cas. Il n’est jamais là quand il faut. Connaissez-vous cette blague juive ? Deux juifs tués à Auschwitz discutent au Paradis. « Te souviens-tu quand Yossef s’est fait tabasser par le Blockführer et a tâché de sang tout son uniforme ? L’autre était furieux ! ». Ils se tordent de rire. Dieu qui passe par là les entend et les interpelle : « Bon Moi ! Mais qu’est-ce que vous trouvez de drôle à ça ? ». Les juifs se retournent et se renfrognent. « Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n’étiez pas là. »

Dieu n’est jamais là. Tandis que la force en nous qui lui correspond, elle, est toujours là. Notre D existe, indubitablement. Le chrétien laisse aller Dieu pour récupérer en soi la propriété du mouvement solidaire. Car il n’y a personne d’autre désormais à qui référer ses belles actions. Le nouveau dieu est le D qui nous constitue. Un progrès fabuleux. Il est devenu naturel, et non gérant d’un paradis artificiel.

Le flambeau soliDaire

C’est véritablement en soi-même qu’il faut prier. Prions cette part de nous qui est Dieu, qui n’a plus besoin d’exister dans des Cieux mystiques. Dieu est descendu sur Terre, qu’il n’a jamais quitté en fait. Il est en chacun d’entre nous. Et c’est un discours parfaitement scientifique cette fois-ci. Nous pouvons mettre en accord notre raison et notre mission.

Et Jésus ? Lui il faut le garder, bien entendu, puisqu’il est humain. Un humain fervent, un idéaliste tellement puissant que je ne dois en dévorer qu’une petite part, qu’un fragment d’hostie. Sinon il peut détruire ma vie. La faire consacrer entièrement au D. Et perdre l’autre partie de moi, qui veut s’individuer, qui ne veut être comparable à aucune autre. Mais où trouver pareille originalité aujourd’hui, au milieu d’individus tous occupés à faire de même ? L’original devient médiocrement normal. Peut-être bien que mon identité sera plus singulière à brandir le flambeau du D que du T…

Terriers et Domus

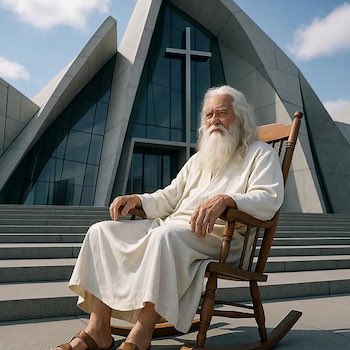

Est venu pour Dieu le temps de l’obsolescence. L’esprit du chrétien est sa maison de retraite. C’est une bâtisse majestueuse. Une belle lumière y entre à flots par de grands vitraux. Les salles sont vastes et emplies de souci pour l’autre. Il y a une jolie infirmerie, où traîne souvent un Jésus un peu cabossé d’avoir tendu l’autre joue. Dieu est dans son fauteuil à bascule, sur le perron, rasséréné par la vision qu’offre l’esprit chrétien. Plus besoin de brandir un invraisemblable et coûteux Apocalypse pour l’obliger à marcher droit. Le paysage est si foisonnant de diversité que l’on y repère partout de l’étrange et du familier.

Tant de différences provoquent d’incessantes disputes, mais les gens semblent attentifs à s’écouter. Personne n’est isolé. Les gens organisent ensemble leur paradis. Un Paradis du Conflit. Bien moins assommant que celui de l’Entente Universelle. Sur le visage sévère de Dieu apparaît le premier sourire.

*