Abstract: Surimposium se voulant une théorie du tout, présentée sur ce site, j’examine celle plus ancienne de Ken Wilber, qu’il a étoffée toute au long de sa vie. J’en sépare l’excellent démarrage sur les holons d’Arthur Koestler, susceptible d’emporter une large adhésion, et le placage mystique ajouté par Wilber qui finit par effacer la cohérence initiale. Je mets en exergue les intuitions remarquables de Wilber puis montre le point d’inflexion qui finit par faire plonger la théorie dans la pensée groupiste : La holarchie se construit entièrement seule à partir du principe tout/partie des holons, et forme une structure solide pour une Théorie du Tout ; mais Wilber, anxieux d’adjoindre un arrière-plan spiritualiste conforme à ses croyances personnelles, établit des passerelles qui effondrent tout l’édifice.

Du KW plein le livre

Comment aborder le phénomène Ken Wilber ? Est-il possible de le faire en toute objectivité, pour un personnage aussi controversé ? Mon intérêt n’est devenu authentique qu’à la lecture toute récente d’Une brève Histoire de Tout. Je traînais auparavant une opinion fort médiocre du bonhomme, pour des raisons bien connues : ego hypertrophié, délire mystique, gourou pour ses suiveurs crédules, qu’il gère comme une secte, discoureur anti-tout plutôt que théoricien du Tout. D’ailleurs, les soutiens de Wilber sont quasi exclusivement des enseignants spiritualistes, tandis que scientifiques et philosophes professionnels se sont intéressés à lui… pour critiquer ses interprétations jugées fantaisistes.

Wilber me pardonnera d’utiliser ses initiales, KW, qui sont par une heureuse coïncidence les mêmes que Kilo Watt. Le livre dégage en effet une belle énergie. Le tempérament rebelle de l’auteur est évident dès la lecture de sa biographie : il abandonne rapidement des études de médecine, puis de biochimie, pour se consacrer à ses propres écrits. Mauvais début. Pour contester les théories officielles, mieux vaut les comprendre en profondeur et les avoir pratiquées. KW a jugé très jeune que l’effort était inutile pour lui. Cependant si j’ai pris la plume, ce n’est pas pour le clouer au pilori à mon tour. Je renvoie pour cela à deux auteurs, Geoffrey D. Falk, pourfendeur de gourous qui se livre à une attaque ad hominem dans ‘Norman Einstein: The Dis-Integration of Ken Wilber’, et surtout Jeff Meyerhoff, plus concentré sur une vraie critique de la Théorie du Tout wilbérienne dans ‘Bald Ambition’.

Ma carte du parti

Stupéfaction en commençant la lecture d’Une brève Histoire de Tout, présentée sous forme d’interview avec Lana Wachowski. J’y trouve une quantité de points communs avec Surimposium, mon propre livre. C’en est proprement hallucinant. Avançant d’un “commandement” à l’autre, impressionné par leur justesse, je commence à me demander si je ne vais pas bientôt foncer réclamer ma carte de la secte… Cet Évangile prend l’allure de la vraie Gnose. Et puis patatras !! Pourtant remarquablement lancé, KW tombe dans une contradiction évidente, tellement grossière que je me demande comment il parvient à continuer.

Manque d’intelligence chez KW ? Non, plutôt l’héritage de son engagement spiritualiste. Il faut impérativement qu’il case un Grand Tout mystique dans la Théorie, et là tout dérape. Le bel édifice s’effondre. Vous voulez des détails, bien sûr. Les voici.

Koestler, le maître à penser

La vrai père de la théorie de KW, c’est Arthur Koestler, un journaliste et philosophe éclectique qui a vécu le franquisme, le nazisme et le stalinisme, contextes favorables au développement des libre-penseurs. Koestler a baigné dans l’atmosphère de la recherche parapsychologique russe. Persuadé de l’existence de phénomènes tel que la télépathie, il s’est efforcé de trouver une théorie les unifiant à la physique fondamentale, pour échapper à la superstition. Des idées brillantes, Koestler en eut beaucoup, en particulier celle des holons et de l’holarchie.

Les holons ? C’est le premier des 20 principes fondamentaux de KW : « La réalité se compose de touts/parties ou holons ». Le mot désigne une entité qui est simultanément un tout en soi et une partie d’un autre tout. C’est presqu’exactement le principe TD (soliTaire vs soliDaire) qui se veut universel dans Surimposium. Différences minimes : la dualité tout/partie est une tension (conflit TD) dans Surimposium, qui évite le recours à une “impulsion secrète” comme le fait KW plus loin. Et le principe TD est relationnel : il ne définit pas plus le holon que le contexte dans lequel il évolue. Le holon est une entité résultante autant que propriétaire de sa constitution.

Un principe bien posé

Tout appeler ‘holon’, y compris nous, peut manquer de nuance qualitative, c’est pourquoi je préfère le terme ‘entité complexe’, mais le plus important est là : ‘holon’ décrit parfaitement toute chose observable dans la réalité, un mélange d’individuation et d’appartenance. Excellent début pour une théorie du Tout. Il n’est plus question de processus, d’éléments ou de substances, ces notions qui semblent toutes rater quelque chose de la réalité. Elles sont remplacées par un principe plus abstrait dont elles sont dérivables.

KW prend soin également de n’attribuer aucune importance préférentielle au fait d’être tout ou partie, esquivant la querelle stérile entre holistes et atomistes. Il va directement à la conclusion que si tout est holon, il n’existe ni parties fondamentales ni tout ultime, et que les holons partagent tous certaines caractéristiques, liées à leur définition.

Émergence, la dimension verticale

Le 2ème principe est que tous les holons partagent deux tendances : maintenir sa totalité et sa partiellité. Pour continuer à exister un holon doit préserver à la fois son identité —son “agence”, dit KW– et sa communion avec ce qui l’entoure. C’est vrai d’un atome, d’une cellule, ou d’une idée. KW appelle ces tendances les capacités “horizontales” des holons, ce qui correspond précisément à l’axe horizontal de la complexité que je définis dans Surimposium.

3ème principe : les holons émergent. Ils ont également des capacités “verticales”, auto-transcendance et auto-dissolution, quand ils gagnent ou perdent en complexité. Un holon peut participer à la formation d’un holon supérieur ou perdre son agence et se décompenser en ses sous-holons. C’est l’axe vertical de la complexité dans Surimposium.

Sus au darwinisme !

Émerveillé par l’émergence des nouveaux holons, en particulier de cellules vivantes à partir de molécules inertes, KW s’en prend au darwinisme, fondé sur le hasard des mutations et la sélection des plus réussies. Aucun organe sophistiqué tel qu’une aile ou un oeil n’aurait pu voir le jour de cette manière, affirme KW, à moins que l’univers soit incommensurablement plus âgé qu’il ne l’est. Il faudrait en effet des centaines de mutations non fatales et simultanées pour aboutir à une efficacité fonctionnelle franche, dans une aile ou un oeil, que l’environnement soit capable de mettre en valeur.

C’est vrai, l’évolution ne peut être comprise que comme un franchissement de petites étapes, pas forcément source d’avantage immédiat dans l’écosystème, mais suffisamment stables pour se maintenir, jusqu’au moment où un véritable avantage fonctionnel les consolide. L’enchaînement vertical des holons est compatible avec cette hypothèse. Par contre, est-ce la dérive égocentrée de KW qui lui fait choisir le terme ‘auto-transcendance’ ? Il attribue au holon la propriété de se transcender, alors que celui-ci le fait dans sa relation avec l’environnement. Si c’est la relation qui est responsable, alors il est plus juste de parler de processus, comme le fait la science classique, et de règles gérant ce processus. L’auto-transcendance se situe dans le système des holons en relation et non dans le holon lui-même. ‘Processus’ est un terme qu’il faut garder, pour désigner la phase ‘système’, dans l’axe horizontal de la complexité.

Le processus étant fondé sur un conflit, il renferme en lui-même son propre moteur. Le conflit TD existe à tous les niveaux de la complexité mais prend l’aspect d’un processus particulier dans chacun d’eux. ‘Conflit’ est neutre en soi et évite d’utiliser les mots issus des désirs de KW, ‘créativité’, ‘esprit’, ‘pulsion’, tous trop anthropomorphiques et inadéquats pour des chercheurs observant le déroulement de processus mathématiques.

La pulsion part du bas, pas du haut

KW montre ici une première incohérence dans l’axe vertical de sa théorie. Il confond ce moteur avec le telos, le but, la fin. Or il s’agit en fait de l’ontos, de l’étant. Être n’a pas de finalité en soi. KW mélange les directions descendante et ascendante qu’il a pris soin de séparer au début. Pourquoi fait-il cette bêtise ? À cause d’une conviction a priori qui va fissurer tout son livre : il veut placer son mysticisme de l’Esprit Divin dans l’édifice. Mais comment l’intégrer dans une structure qui n’en a pas vraiment besoin ? Un peu plus loin il en fait une toile de fond, « l’Esprit est la totalité », et ici il le place également au départ de la direction ascendante, alors qu’il voulait précédemment s’en défendre avec sa pile de holons sans début ni fin.

Que fait KW pour échapper à l’étiquette du mystique ? Il s’en prend aux religions, accusant les créationnistes de vouloir s’emparer du telos pour leurs petits intérêts égoïstes, menacer de tous les maux ceux qui ne croient pas à leur dieu particulier. La critique est juste, mais en substituant aux Dieux des grandes religions son “Esprit inqualifiable”, KW n’est pas neutre non plus. Il positionne en bas de l’échelle complexe une volonté qui relève plutôt des entités en haut de l’échelle (nous). C’est bien d’une mystique anthropomorphique dont il s’agit.

La holarchie

Les holons émergent holarchiquement, 4ème principe. Holarchie ? C’est ainsi que Koestler désigne la hiérarchie, terme devenu de mauvaise réputation à cause de la confusion entre hiérarchie naturelle et de domination. ‘Holarchie’ est un terme judicieux puisqu’il se réfère uniquement à une hiérarchie de constitution : les holons s’empilent, pas moyen pour les entités complexes d’exister autrement.

Le méchant problème de la domination survient quand des entités s’estiment égales dans la hiérarchie mais ne le sont pas en pratique. Par exemple des citoyens se définissent comme égaux mais ne profitent pas des mêmes avantages. Cette hiérarchie qui enrage est fausse et arbitraire le plus souvent, car elle concerne des relations d’humains équivalents dans le contexte, des relations horizontales. Rien à voir avec la holarchie verticale. KW a raison d’exclure ces “holarchies pathologiques” du cadre de sa théorie. L’affaire est trop compliquée pour être relatée ici. Les humains sont-ils réellement égaux en tout ? Pas vraiment. Les hiérarchies sociales sont moins pathologiques dans leur justification que dans leur conservatisme borné. Sujet difficile que j’ai abordé dans Societarium.

Transcendance et inclusion

« Chaque holon transcende et inclue ses prédécesseurs ». Le 5ème principe est toujours excellent. Transcendance et inclusion, ensemble, sont exactement la définition de mon néologisme ‘surimposition’. Le supérieur est fondé sur l’inférieur mais ajoute quelque chose de plus. Les termes ‘supérieur’ et ‘inférieur’ traduisent simplement ici une direction préférentielle à la complexité. Les molécules incluent les atomes et non l’inverse. Le supérieur est plus fragile que l’inférieur. Si le supérieur perd son organisation ajoutée, reste l’inférieur.

À juste titre, KW considère la biosphère (l’écosystème) supérieure à la physiosphère (les molécules organiques) et la noosphère (la “couche pensante” de la Terre, pour Teilhard de Chardin) supérieure à la biosphère. Quand il est demandé à KW pourquoi les gens voient généralement les choses à l’envers (l’écosystème est supérieur à ses membres pensants), il répond qu’ils confondent étendue et profondeur. L’étendue est le nombre de holons à un niveau donné et la profondeur le nombre de niveaux dans la holarchie. L’étendue de l’écosystème tend à impressionner davantage que la complexité atteinte par certains de ses habitants.

KW voit juste. Je me suis fait la même réflexion à propos des astrophysiciens, tellement impressionnés par l’étendue du cosmos qu’ils en négligent sa profondeur complexe, élevée sur Terre mais indécelable ailleurs. Ce qu’observent les astrophysiciens est un immense vide parsemé d’atomes et de particules énergétiques, dont la complexité est insignifiante par rapport à un être humain.

Étendue et profondeur

« Une plus grande profondeur a toujours moins d’étendue que la profondeur précédente. Le holon individuel a de plus en plus de profondeur, mais le collectif devient de plus en plus petit ». KW aboutit ainsi à la pyramide du développement, empruntée à Ervin Laszlo, de la large base physico-chimique à l’étroit sommet mental. Tout cela est familier aux lecteurs de Surimposium. Autant la représentation pyramidale convient, autant les horizontales faussent la perspective. KW ajoute bêtement des représentations circulaires qui se contredisent. La sienne met le mysticisme à l’extérieur (parce qu’il a plus de profondeur) et la version bouddhiste le met à l’intérieur (parce qu’il y a moins de mystiques).

KW tire de la profondeur une éthique admirative pour la réalisation complexe, autrement dit une vénération croissante pour ce qui a transcendé sa propre constitution. Montrons davantage de respect pour une vache que pour une carotte et nourrissons-nous de préférence de la première. Jusque là la plupart des gens suivront. Mais KW ne voit pas (ou évite) la pente glissante où mène cette manière de voir : le “respect” s’étend-il à la profondeur de pensée atteinte de manière très variable par nos congénères ? Dans ce cas la holarchie de KW redeviendrait une véritable hiérarchie d’importance, une élite de la pensée altière comme celles détestées dans nos démocraties, surtout si elles sont d’inspiration spiritualiste et religieuse. L’Histoire et ses Inquisitions nous ont donné des exemples crus de leurs dérives.

Pas de pulsion mais la vraie conscience

Il existe une tendance générale de la complexité à augmenter, note KW, principe n°12 qu’il appelle la « pulsion auto-transcendante du Kosmos ». Son insuffisance de formation scientifique transparaît. Il semble ignorer que les processus chaotiques s’arrêtent sur des organisations stables, simplement parce que le système entre en boucle à ce moment-là ou il a atteint son minimum d’énergie libre. Aucun besoin de pulsion créatrice, seulement d’un déroulement du processus.

KW parvient néanmoins à une conclusion essentielle en faisant l’équivalence entre conscience et profondeur de complexité. Plus le holon est profond, plus son degré de conscience est élevé. Maladroitement il dit que l’impression de conscience c’est « être dedans », être le holon en train de s’éprouver. C’est partiellement vrai mais la vision est trop propriétaire. Encore une fois KW fait du holon un pur individu en oubliant qu’il a deux facettes, tout/partie. L’impression de conscience ne peut venir que d’une observation du soi, que d’une confrontation entre le dehors et le dedans, entre les tendances ‘tout’ et ‘partie’. Mais KW suit (in)volontairement une fausse piste. En faisant de la conscience une sorte de substance intrinsèque du holon, il va au résultat espéré : faire du holon un fragment du vaste Esprit qu’il veut inscrire en toile de fond.

Auto-psychanalyse wilbérienne sur le genre

Je passe rapidement les conceptions wilbériennes sur les stades traversés par les sociétés humaines et le genre (la place de la femme et de l’homme dans la culture). KW a fait déjà du genre une très longue et fastidieuse introduction de son livre, enfonçant des portes ouvertes. Cette assiduité à se concilier le féminisme militant contemporain est si poussée qu’elle en devient suspecte. Pas besoin d’être un psychanalyste entraîné pour deviner qu’elle est l’oeuvre d’un ego masculin cherchant à conserver sa domination sur le féminin. Il existe pourtant une manière très directe de déduire les principes féminin et masculin à partir du holon lui-même, en faisant du féminin la tendance à faire partie et du masculin à être tout. Mais KW semble avoir davantage emprunté le holon à Koestler qu’en avoir fait l’âme de sa théorie.

Les quatre quadrants

Passons au principe plus intéressant des 4 quadrants. Lana Wachowski, l’intervieweuse, est fine et demande à KW comment il est arrivé à cette classification surgie du néant. Réponse riche d’enseignement. KW a examiné patiemment tous les types de hiérarchies et holarchies mis au point par les penseurs orthodoxes ou non, occidentaux ou orientaux, et cherché des points communs. Il a trouvé des centaines de ces hiérarchies, en a fait des tableaux et les a étalés sur le plancher. Trouvant beaucoup de similarités, il espérait trouver la holarchie fondamentale qui les unirait. Tâche impossible, finit-il par se rendre compte.

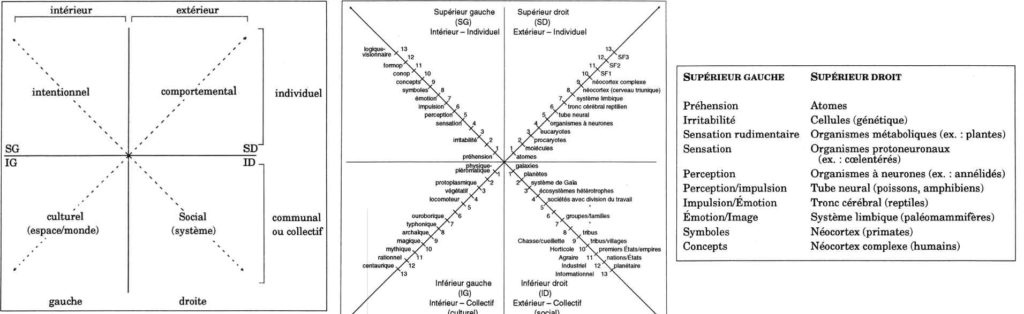

Mais il tombe finalement sur une solution en les classant dans 4 catégories, qui forment 4 quadrants : individuel/intentionnel, individuel/comportemental, collectif/culturel, collectif/systémique social. Les 4 quadrants se placent sur 2 lignes, individuel et collectif, et 2 colonnes, intérieur/gauche et extérieur/droite.

La colonne gauche correspond au vécu et à l’expérience consciente de l’individu, la droite à la même chose vu par les sciences. Tandis que les lignes séparent les aspects individuel et collectif qui sont au coeur du principe du holon. Ce qui est intéressant est que KW parvient effectivement très bien à cataloguer toutes les théories hiérarchiques passées ou présentes émises par les chercheurs de toutes obédiences. Comment a-t-il procédé, avec un modèle qui semble tiré du chapeau ?

Un classement juste avec un schéma faux

KW a simplement fait un tableau en deux dimensions en gardant d’une part le principe essentiel du holon, le tout/partie, d’autre part en introduisant la dimension intérieur/extérieur du holon. Mais nous avons vu précédemment que cette 2ème dimension est fausse. Le holon étant en soi une relation, intérieur et extérieur sont déjà inclus. Être dedans ou dehors n’est pas une propriété supplémentaire. KW reprend à tort un regard horizontal sur quelque chose qui est par essence vertical. Le regard vertical, directement lié au principe du holon, est se mettre à la place de chacune des facettes en présence, les parties regardant le tout et le tout regardant ses parties.

KW fait un classement juste avec un schéma faux parce qu’il mélange les axes horizontal et vertical de la complexité. Le bon schéma devrait être une pile d’étages, chacun doté de son modèle horizontal, sur lequel un consensus est possible —le modèle est propriété du système de holons, pas du chercheur, et les scientifiques savent donner la parole au système par l’expérience. On peut retrouver les 4 catégories de KW ainsi : il faut regarder la pile par la base ou le sommet (les angles ontologique et téléologique, qui correspondent aux colonnes droite et gauche de KW), créant un regard ascendant et descendant ; et chaque modèle peut être interprété du point de vue de l’individu ou du collectif (les lignes de KW).

Surimposium, un schéma plus inclusif

En quoi le schéma que je viens de proposer est-il plus efficace ? Il évite d’une part de mélanger des concepts abstraits (individuel/collectif) et des phénomènes éprouvés (constitution/expérience du tout), et il explique mieux la diversité des holarchies. Pourquoi en effet celles appartenant au même quadrant ne disent-elles pas toutes la même chose ? Parce que malgré qu’elles empruntent le même regard (ascendant ou descendant) sur la complexité, elles interprètent différemment le modèle rencontré à chaque étage, en privilégiant l’intérêt individuel ou collectif. Nous parvenons ainsi facilement à la grande diversité de nos holarchies de pensée individuelles, qui favorisent l’ego pour ce qui nous touche de près et le collectif pour ce qui nous touche de loin…

En pleine confusion, KW substitue son quadrant au principe fondamental du holon. Désormais le holon est un quadrant. Par exemple une pensée a les quatre facettes, dit KW. La voilà écrasée horizontalement, alors qu’elle avait jusque là une belle altitude. Le cerveau est lui aussi un quadrant, devenu la juxtaposition des images qu’en font les neuroscientifiques, les mystiques, les individus et la société, au lieu d’être une entité complexe décrite de ces différentes manières. La carte (fausse) se substitue au territoire. Le flou s’épaissit quand KW tente de séparer ses deux quadrants inférieurs, la culture et la société en tant que système. La plupart des lecteurs ne comprendront pas la différence. Alors que sous l’angle de l’ontologie sociale (les représentations sociales que nous apprenons) confrontée à la téléologie des règles collectives (nos représentations confrontées aux institutions en place), le conflit devient évident. C’est un conflit vertical, hiérarchique, et non horizontal.

Regard ascendant monologique

Malgré les dérapages, la pensée de KW trouve encore de belles éclaircies. Il décrit les hiérarchies de la colonne de droite/extérieur comme un regard monologique, un monologue unifié par la science, tandis que les hiérarchies de la colonne de gauche/intérieur ont besoin du dialogue : seul le holon peut partager son expérience intrinsèque. En effet le regard ontologique —ce que KW appelle le chemin de droite— est unique, puisqu’il est commun à la constitution de tous les holons, tandis que le regard téléologique —chemin de gauche, chez KW— est multiple, spécifique à chaque holon qui s’auto-observe et s’auto-éprouve.

KW a l’intelligence, en endossant la paternité des quatre quadrants, de n’en privilégier aucun. Par exemple il conçoit très bien qu’un état dépressif puisse se traiter simultanément par la psychanalyse (chemin de gauche) et un anti-dépresseur pharmaceutique (chemin de droite). Il encourage à être attentif « aux quatre types de vérités ».

Là où s’arrête l’intérêt du livre

Par la suite KW continue à utiliser ses chemin droit et gauche pour examiner les questions de véracité, légitimité, fonctionnalité, relation interpersonnelle. Il parvient aux mêmes conclusions que s’il avait utilisé le double regard de Surimposium, dont il est très proche. Vraiment dommage qu’il n’ait pas déduit ses chemins de la nature même du holon. C’est pour cette raison que le passage sur la manière dont KW a découvert ses quadrants est précieux. Ce modèle est un patch et non la dérivée logique du principe du holon. Une bonne Théorie du Tout ne doit pas utiliser de patch. Si j’utilisais le langage mystique de KW, je dirais que l’Esprit Universel qu’il recherche n’a pas besoin de pansement lié à nos petites défectuosités humaines…

« Là où s’arrête le mental » est là où s’arrête la pertinence du livre. Nous sortons du cadre de l’holarchie et entrons dans le monde intime de KW. La contradiction avec le début est manifeste. Au lieu de conserver son indépendance à l’holarchie, en tant que pyramide d’organisation sans base ni sommet avéré, comme le souhaitait Koestler, KW la jette dans les rets de son mysticisme personnel. Il confond l’Observateur, cette partie du soi qui s’auto-examine, fonction neurologique la plus évoluée, avec « un rayon direct du Divin vivant ». Il utilise aussi le terme de « Témoin transparent », et affirme « Le Je ultime est Christ, est Bouddha, est la Vacuité elle-même ».

Indispensables fantasmes

Bon. Les mysticismes ne me heurtent en rien. Au contraire, je les considère comme thérapeutiques, au même titre que tous genres de fantasmes sur la magie, le sexe, l’avenir du monde. Les miens sont du domaine de la science-fiction, et du sexe bien sûr. Mais je ne les utilise pas pour construire une Théorie du Tout. On doit s’inféoder à une théorie aussi ambitieuse, pas y mettre ce qui nous est le plus personnel. Et si c’est personnel, toutes les personnes doivent pouvoir se retrouver dans la théorie en repartant du début. KW n’est pas dans un tel projet, authentiquement collectiviste. Son prosélytisme spiritualiste l’élimine des théoriciens du Tout et le ramène à un théoricien groupiste. Le propre d’une théorie groupiste est de grimper rapidement à 200.000 suiveurs (les mystiques) et de stagner définitivement.

En prolongeant correctement le concept de holarchie jusqu’au bout, à quoi parvient-on ? À une multitude de consciences élaborées, toutes indépendantes, toutes issues pourtant de racines identiques. La magie du holon est là, intrinsèque à son principe de tout/partie. L’étrangeté de cette abstraction parvient à créer une diversification croissante de la réalité, sans intervention de patchs conceptuels qui la rapproche de nos désirs. Raison pour laquelle j’ai baptisé Diversium cette réalité complexe. Mes noms sont de simples néologismes pratiques, pas des références à des divinités. Il faut avoir l’humilité de reconnaître notre impuissance à savoir ce que cachent ces noms, ne pas leur substituer nos fantasmes. Le fantasme est utile à soi, pas au Tout.

Le Diversium contient tous les fantasmes

Le Diversium, si je devais le schématiser, est un arbre. Racines invisibles, tronc commun, multitude de feuilles qui se ressemblent mais chacune avec une personnalité indépendante. Chacune est capable de concevoir sa propre Théorie du Tout. La seule vraiment collectiviste, parmi celles-ci, est celle qui offre une case à chaque indépendance mentale, quelle que soit le stade auquel elle est parvenue et quelle que soit l’obédience du théoricien, tout en la reliant aux autres par des principes issus de leur constitution. Malheureusement Wilber, non seulement plante son arbre dans un Nirvana, mais tente de dissoudre chaque feuille en lui. Si vous comptez devenir superconscient, sûr que vous tomberez dedans !

Évitons alors de prédire des stades « transpersonnels ». KW semble avoir raté complètement l’évolution probable du transhumanisme, fait d’adjonctions technologiques et d’intelligence artificielle. Les IAs sont-elles conscientes ? Quelle place peuvent-elles espérer dans le Nirvana ?

Contre la Terre plate

Dernière saillie lumineuse de KW, cependant : sa guerre contre la terre plate. Il ne s’agit pas ici de pourfendre les ignorants séduits par l’idée biblique d’un disque-monde, mais de lutter contre la perte du spirituel, au sens de l’esprit éprouvé en tant que phénomène. Parmi les matérialistes, les éliminativistes vont jusqu’à dénigrer l’existence de leur expérience en première personne, préférant intercaler une théorie purement fonctionnelle entre leurs mécanismes neuraux et… quoi ? Ils ne savent pas l’expliquer justement. L’esprit nie sa propre expérience. Je les appelle aussi, incidemment, les “platistes”, ce qui me fait rejoindre KW dans sa critique. Ce serait bien toutefois qu’il lâche son “aspirateur d’âmes” avec lequel il cherche à nous envoyer dans un sac à poussière astrale…

Au final

En débarrassant l’oeuvre de Wilber de son galimatias mystique, il reste une structure solide, l’holarchie, qui sert de fil conducteur à nombre d’observations justes. Je dirais que malgré son spiritualisme Wilber est arrivé à la sagesse, et ce grâce à son maître Arthur Koestler, philosophe à l’oeil perçant et grand humaniste peu enclin aux dérives superstitieuses.

Il aura manqué à Wilber une culture scientifique solide pour transformer l’essai. Ses carences en physique, en neuroscience et même en biologie sont patentes. Les lectures ne suffisent pas. Il a stoppé trop tôt la formation structurante pour la pensée qui permet de s’approprier vraiment ces connaissances.

Mais il faut regretter en parallèle que les formations scientifiques ne laissent guère de place à l’interdisciplinarité. Un siècle après les premiers ouvrages de Koestler, l’holarchie et les recherches sur la complexité n’ont pas encore extrait la connaissance scientifique de son ornière réductionniste. Ce n’est pas la science elle-même, dont les principes sont bien établis, qui est responsable, mais ceux qui la pratiquent. Les chercheurs sont fascinés par l’étendue du cosmos, mais pas par sa totalité.

*